アトピー性皮膚炎のメイン治療は薬物療法です。

ステロイド外用薬はアトピー性皮膚炎治療の基本となる薬剤で、 重症度や部位に応じて適切な強さの薬が処方されます。

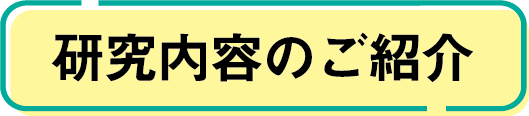

また、対症療法目的で飲み薬の抗ヒスタミン薬や注射薬の抗IgE抗体薬、 免疫抑制薬、皮下注射薬などもありますが、費用面の負担や年齢制限などの課題もあります。

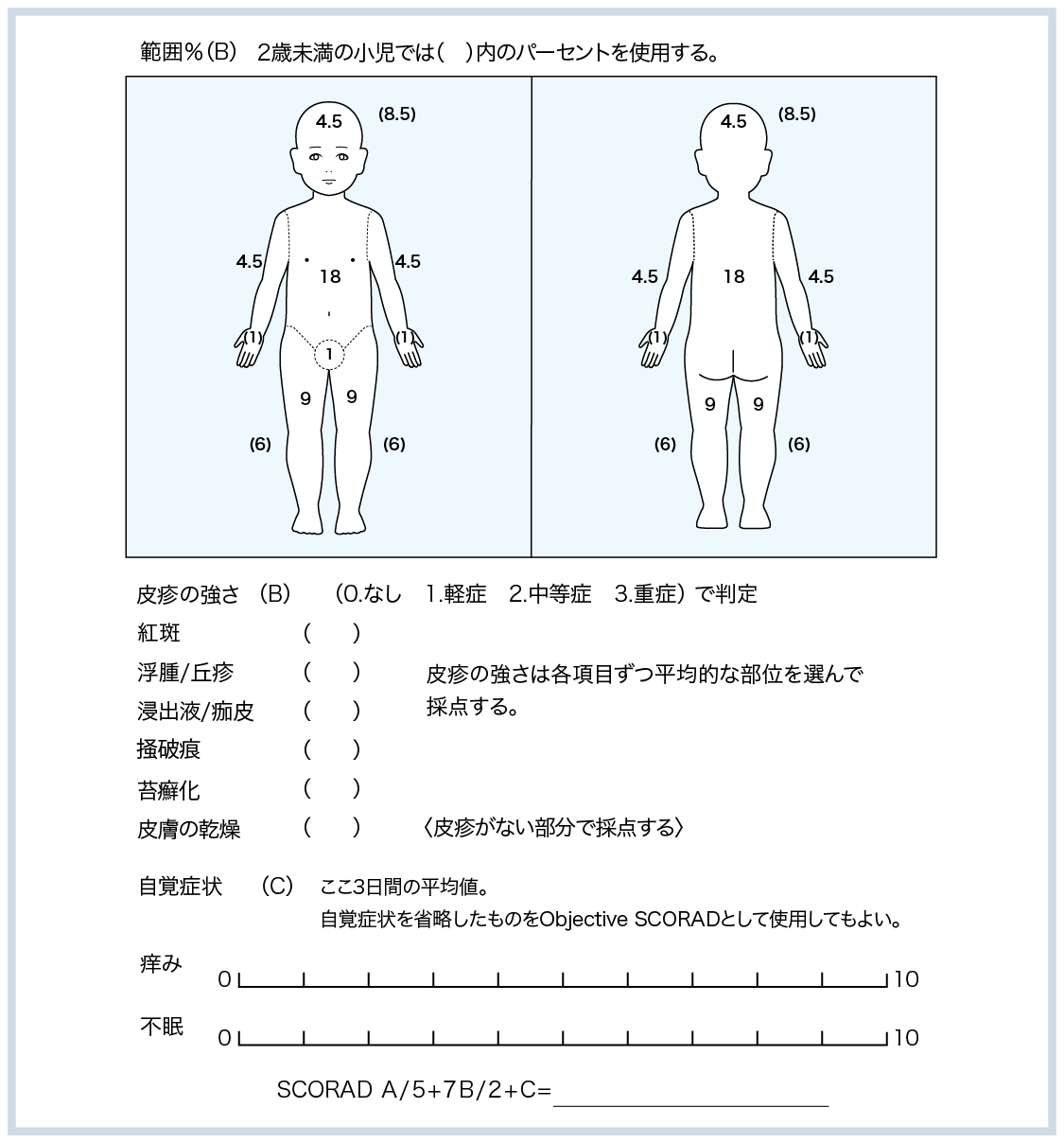

皮膚の状態、痒みの程度に加えて、睡眠の評価項目があります。

SCORAD は 103 点満点で、重症度が高いほど点数が高くなります。

着目したい点は、肌の状態や痒みの程度に加えて、「睡眠」が評価対象となっていることです。

アトピーにおいて「睡眠」が病態に大きく関与していることがわかります。

引用:アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2024

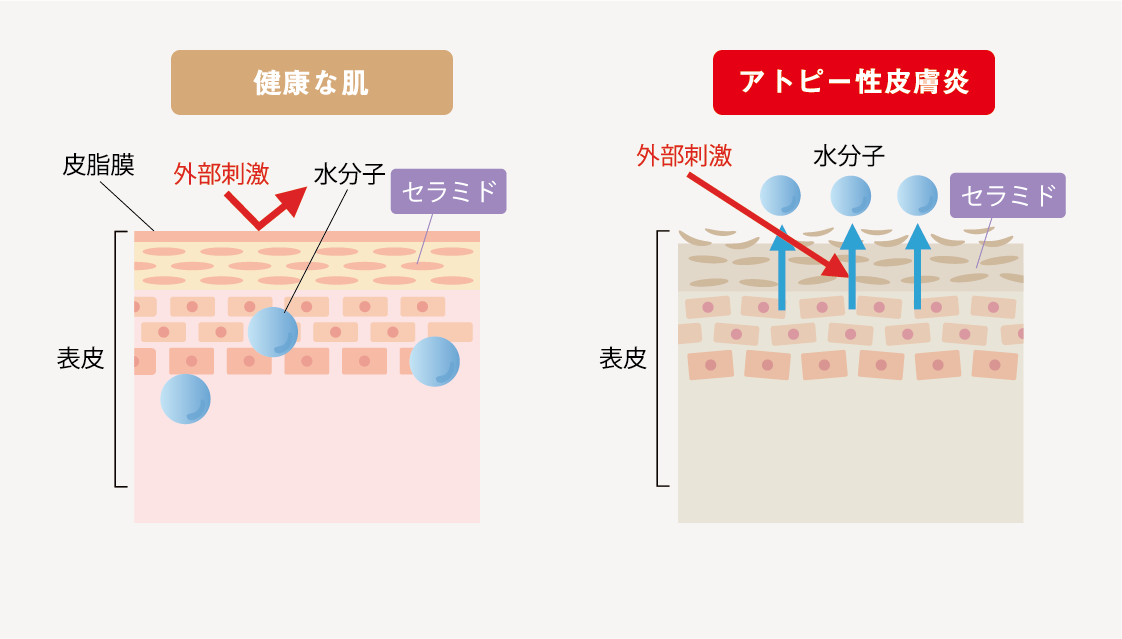

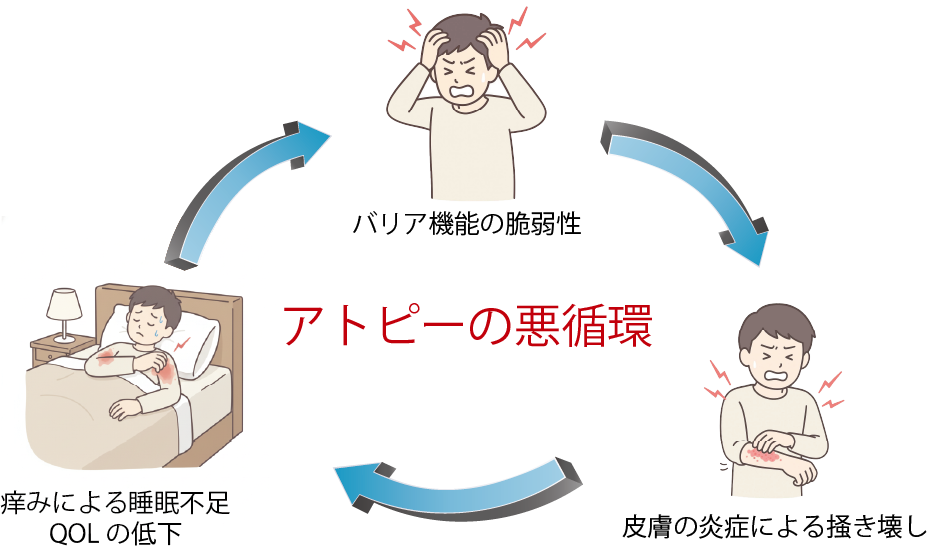

発症メカニズムは十分には解明されていませんが、アトピー性皮膚炎の原因として、バリア機能異常、免疫機能異常の 2 つの側面があり、「肌のバリア機能の低下」と「免疫機能の過剰反応」が組み合わさって発症します。

肌のバリア機能とは、肌のバリア機能は外部からの異物の侵入や体内の水分が過剰に蒸発するのを防ぐ肌の保護機能です。

アトピー性皮膚炎の場合この機能が低下して少しの刺激で強い痒みを感じてしまい、さらに湿疹を悪化させます。さらに、肌のバリア機能の低下の他に、痒みによる睡眠不足で、ホルモン分泌が低下するなどの悪循環を招いてしまいます。

私たちの体には、異物(細菌、ウイルス、花粉など)が侵入してくるとこれらを異物として認識して攻撃して排除する働きがあり、この働きが「免疫」です。

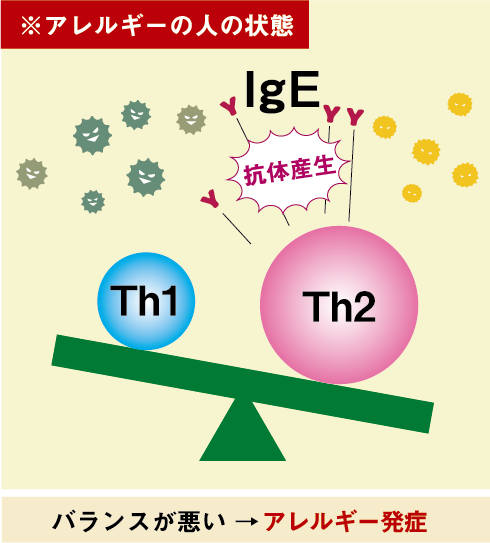

「異物に対する過剰な免疫反応」をアレルギーと言います。アレルギー疾患には、花粉症、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、食物アレルギーなどが含まれ、ほとんどが IgE が関与するタイプです。

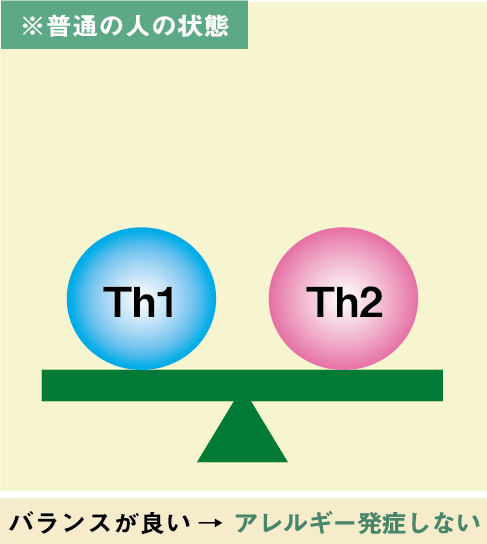

「免疫細胞」は2種類あり、細菌やウイルスに働く「Th1 細胞」と花粉や埃などに働く「Th2 細胞」と、それぞれ異なった役割があります。

正常な状態では「Th1 細胞」と「Th2 細胞」のバランスが保たれ、アトピーやアレルギー反応は起きませんが、バランスが偏り、「Th2 細胞 だけが過剰に働く」ようになると「IgE 抗体」が多く作られます。

では、痒みの原因となる Th2 の暴走をとめるにはどうしたらいいのでしょうか。

今まで、アレルゲンへの接触を減らすこと、Th2 自体を抑制する薬などの使用が行われてきました。

ですが、新たな考え方として、

Th1 を活性化することで、相対的に Th2 を抑制し、免疫バランスを整えるという方法があります。

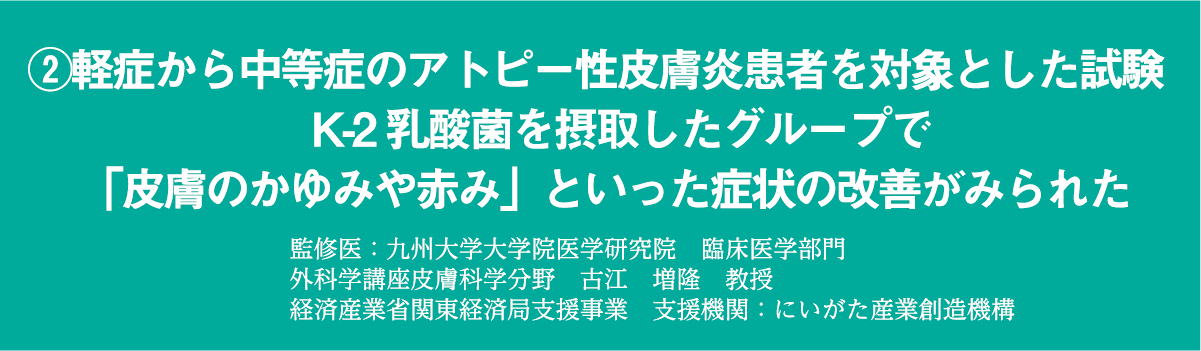

Q. なぜ「K-2 乳酸菌」なの?

K-2 乳酸菌の研究を行うのは、柿の種やハッピーターンで有名な亀田製菓。

20年以上乳酸菌の研究の実績があり、現在もアトピー性皮膚炎だけでなく、花粉症など、様々なアレルギーに関する発表を行っています。

そんな亀田製菓が保有する乳酸菌 300 株の中から「Th1 を活性化」する 3 株を選抜し試験を行い、

その中で最も「Th1 細胞」を活性化し、「Th2 細胞」を抑えたのが K-2 乳酸菌だったのです。

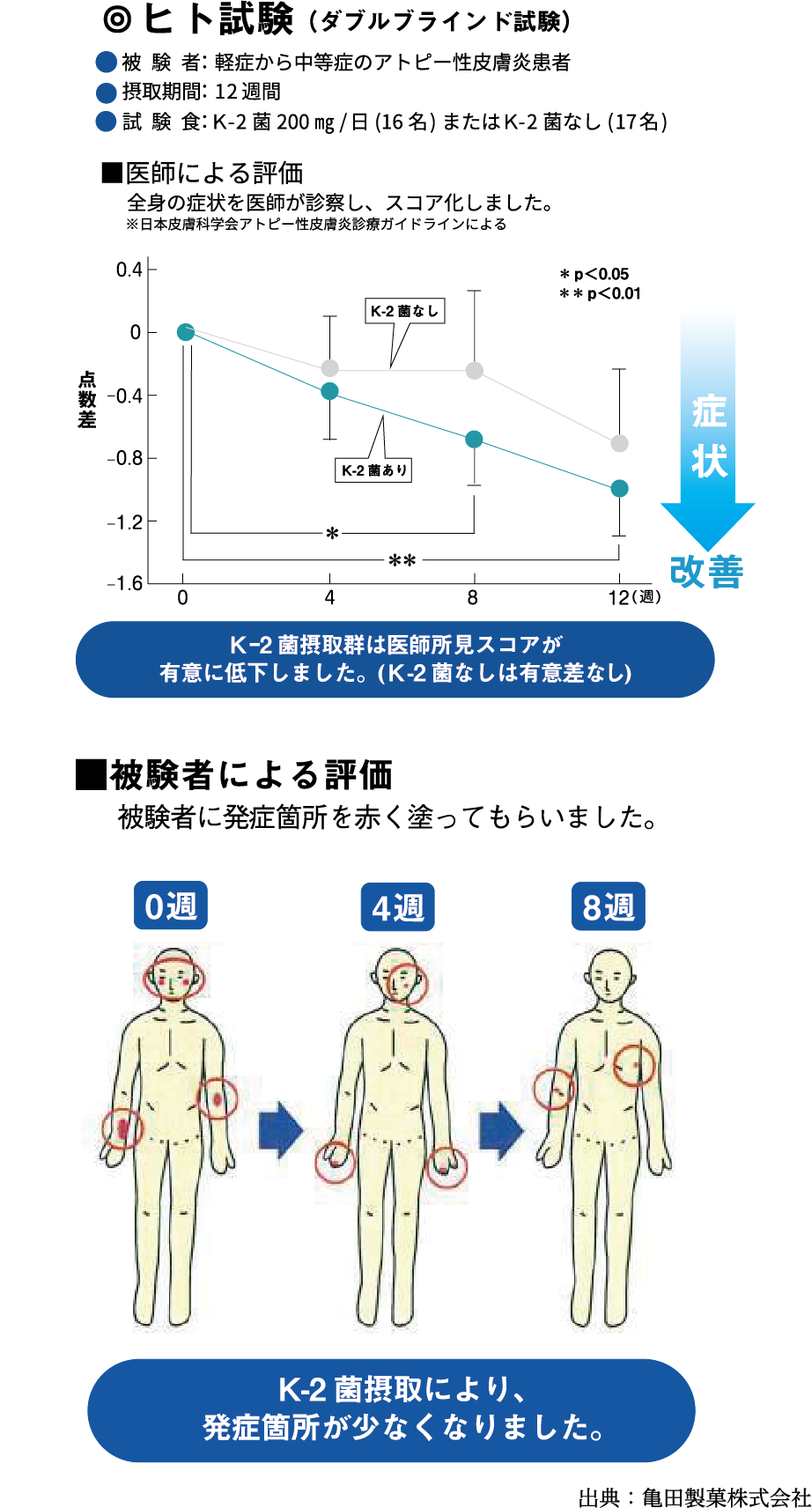

研究結果のポイント

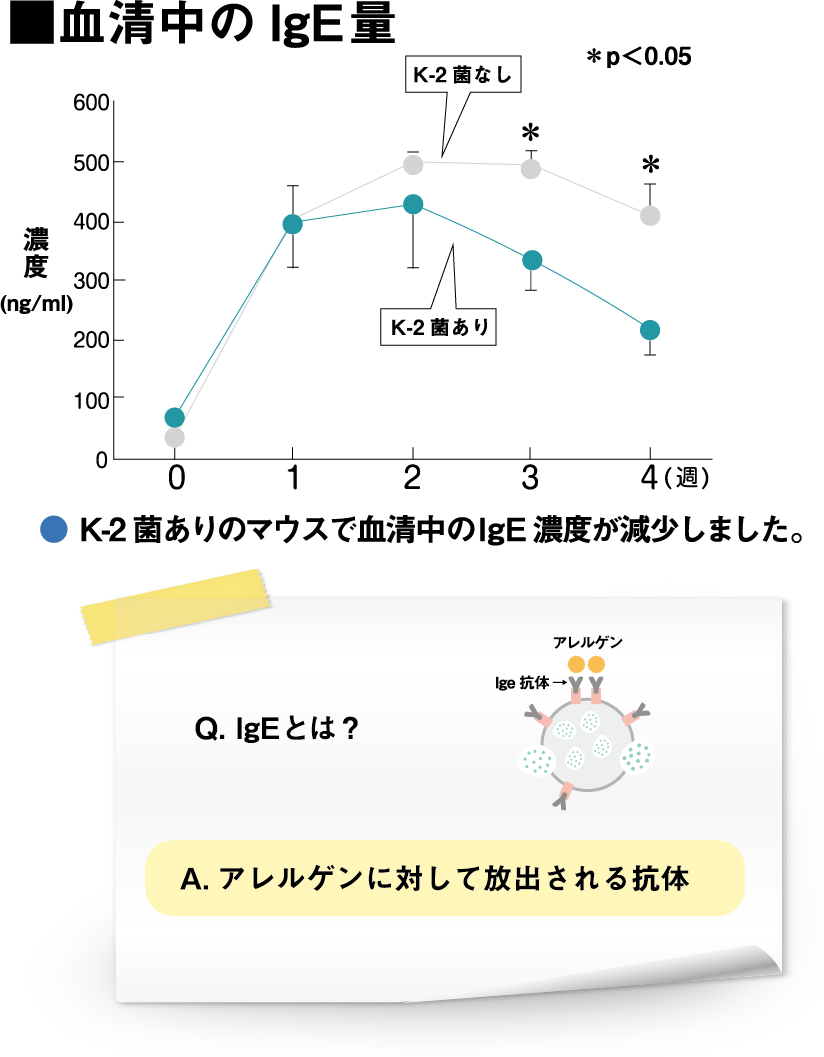

皮膚症状の緩和、血中の IgE 抗体量・ヒスタミンを放出するマスト細胞の数にも大きな差が見られた。

さらに K-2 乳酸菌を毎日摂取することでアトピー性皮膚炎の症状が軽減されていることも確認された。

乳酸菌には、植物性と動物性があります。

乳由来(ヨーグルトなど)で乳の発酵が得意なものを動物性乳酸菌といい、植物質の発酵が得意なものが植物性乳酸菌と呼ばれています。

植物性乳酸菌は、生育環境が厳しかったり、栄養が乏しくても生きられる、非常にたくましい乳酸菌であると考えられています。

K-2 乳酸菌は、「酒粕」由来の植物性乳酸菌です。

そのため、乳製品にアレルギーがある方でも安心ですし、

酒粕は、日本人の食経験が長く、なじみが深い食べ物であるため、安心して摂れることが大きなメリットです。